吹雪の中の結晶

温暖前線に伴う雪

3月になると気温も大分暖かくなり、春が間近に感じられるようになります。この時期には冬の季節風が弱くなるため、まとまった雪が降る機会は減りますが、その代わり、前線を伴う低気圧が時折やってきて雪をもたらすようになります。しかし、春の暖かい空気がすぐ近くまで押し寄せてきていますので、この時期の雪はすぐみぞれや雨に変わります。

雪の結晶の観察はシーズンの終わりが近い時期ですが、温暖前線に伴う雪雲(雨雲?)が近づいてきたある日、気象庁のデータを調べながら少しでも気温の低い場所を探して車で出かけて行き、雪の観察をしてみることにしました。

温暖前線に伴う雲における降雪・降雨の概念図 1)

結局、この日は、内陸部にある峠の頂上で、深夜に観察を行なうことになりました。峠の上では風も強く、雪がバラバラと打ち付けられてくる状態でしたので、テントを設営しての観察になりました。しかし、そこで観察できた雪の結晶は、やはり、季節風の中で見られる結晶とは少し異なる姿のものでした。

この時は、樹枝状の結晶はほとんど見られず、主に氷片状の雪が強い風とともに降っていましたが、その中に、小さな六角板や角柱の結晶(つづみ状や砲弾組合せ)が混じっているのが特徴的に観察できました。

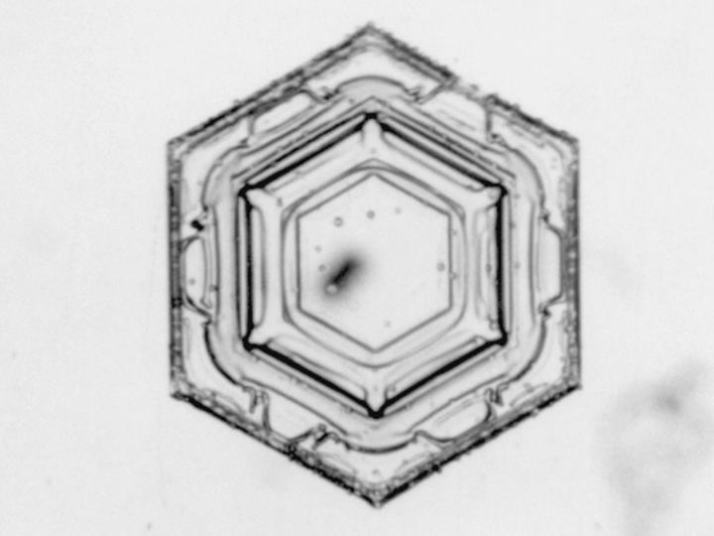

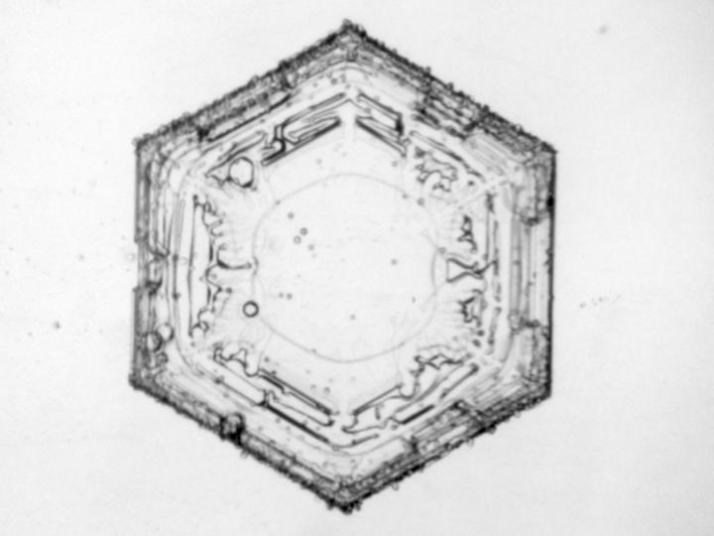

大きな樹枝状の結晶は雪のイメージを象徴するような形で、一見してとても美しいものですが、これらの六角板や角柱の結晶もとても面白い形をしており、自然の造形とは思えないほど不思議な姿をしています。(左の写真)

一般に、雪の結晶の観察は、気温が−3℃以下(できれば−5℃以下)で行なうのが良いとされています 2), 3)。その理由は、自分の吐く息や手の熱、または顕微鏡のライト等の熱により、温度が僅かに上昇しただけで結晶が融けてしまうからですが、この時の気温は峠の頂上付近で−4℃前後であり、観察可能な気温の限界ぎりぎりでした。

ページの上の方にある図は、「雪と氷の辞典」(朝倉書店)の中にでてくる温暖前線に伴う雲の構造図を、少し簡略して描いたものです。その解説によると、温暖前線に伴う雲は層状性降水雲といい、冬の季節風に伴う雪雲(対流性降雪雲)とは雲のできる仕組みが少し異なるそうです。そこでは暖かい空気が冷たい空気の上を安定した状態で上昇するため、層状雲が形成されるそうです。そして、雪の結晶もゆっくりと成長しているため、無垢の六角板や六角柱を中心にした結晶が見られるのがその特徴であるようです 1)。

今回の観察では、確かに、小さな六角板やつづみ状、または砲弾組合せの結晶を特徴的に見ることができました。また、この日より少し前にも温暖前線に伴う雪が降りましたが、その時にもやはり、六角板を基本形とする美しい雪の結晶を観察しています(下の写真)。温暖前線に伴う雲から降ってくる雪の結晶には、大きくて華やかなものはありませんが、拡大して見てみると実に不思議な姿をしているものが多く見られるように思えます。

不等辺の六角板

外縁に小さな扇が付いている六角板

春の吹雪

雪の結晶の観察は、氷点下の野外で寒さと闘いながら行なうことになります。顕微鏡を野外に持ち出して、特に体を動かす訳でもなく、じっと息を殺して結晶を拾い、それを拡大して観察することを繰り返します。このため、一度部屋の中(または車の中)で体を暖めてから、−5℃~−10℃(時には−20℃)の野外に飛び出し、指先がかじかんで限界に達したら再び暖を取りに戻るということを繰り返します。

もちろん、風が無く、形の整った結晶が次々と舞い降りてくるような絶好の機会には、寒いのもあまり気にならず、1時間でも2時間でも写真撮影やレプリカ作製に集中しますが、大抵の場合は、一度外に出てから体を暖めに戻るまでの活動時間は、30分程度に限られます。

したがって、観察をする時には作業を手際良く進めることが重要になる訳ですが、慎重に一個の結晶を筆で拾い上げてスライドガラスの上に載せても、顕微鏡を覗いてみると枝の一部が壊れていたりすることがあり、その時には、再び良さそうな結晶を探すところから作業をやり直すことになります。また、天候が吹雪のような風の強い時にはテントを設営し、その中で観察を行ないますが、きれいな結晶を顕微鏡の視野に捉えてさあ撮影という正にその瞬間、予想もせず突風が吹き付けてきて目的の結晶を吹き飛ばしてしまうこともあります。また、突風がとても強かった時には、(あらかじめ重石を付けてあるにも関わらず)テントが浮き上がって風に持っていかれそうになりますので、体全体を使って押さえて機材を守るのに必死になります。その時には、とても撮影どころではなくなります。

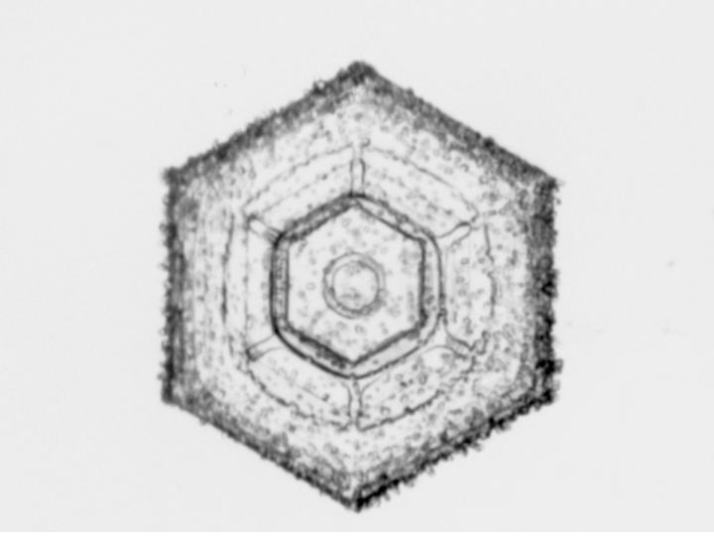

そんな吹雪の中で観察できた雪の結晶のいくつかを並べてみました。

上の3枚は少し形の崩れた六花状の結晶です。どれも枝の長さが異なるため対称形が崩れています。2個の結晶がくっついた状態で落下してきた時にも、一方の枝(くっついている側の枝)が成長できず対称の崩れた形になりますが、この写真の場合では、吹雪の影響で枝が均等に成長できなかったため、このような形になっていると思われます。

一方、下の2枚は対称形の整った結晶です。吹雪の中では、落下中に結晶が壊れたり、また、他の結晶の壊れた一部がくっついていたりしている場合が多いのですが、稀には、写真の様な整った形の結晶を、完全な姿で見付けることもありました。

同じく樹枝付角板。この結晶は二重板の各板から樹枝状の枝が発達している。ふたつの板が重なっている中心付近にひし形の模様が見える。

対称の著しく崩れた板状結晶。よく見ると六つの枝を見分けることができる。各枝の先端は複雑に入り組んでいる。

参考文献・書籍

1) 村上正隆,2005:降雪雲と降雪分布(降雪の気象).雪と氷の辞典,(社)日本雪氷学会監修,朝倉書店,59-80.

2) 中谷宇吉郎,1949:雪の研究-結晶の形態とその生成-.岩波書店,319pp.

3) 油川英明,2005:雪結晶の観測.雪と氷の辞典,(社)日本雪氷学会監修,朝倉書店,687-691.