霜とダイヤモンドダスト

霜の結晶

しかし、冷え込みが厳しく気温が氷点下15℃位まで下がった時には必ず一面の霜景色になるかというと、それは少し違うようで、気温が低くても日によっては霜が全然見られない朝もあります。そんな日は、単に冷え込みが厳しかったなあというだけで、言葉通り「寒々とした朝」になります。

霜が大きく成長するかどうかということは、これもやはり、雪の結晶と同様に、大気中の水蒸気が多いか少ないか、ということが影響しているようです。

一方、いたる所に大きく成長した霜が付着し、一面の霜景色が広がった朝には、それらの霜が朝日の光を反射して一斉に輝きますので、草も木も、家も車も、とにかく野外にある全てのものが、まるでガラス細工で装飾されているかのように一斉に輝きます。

天然に見られる霜の形については、これもやはり、中谷宇吉郎博士が雪の観察をしている合間に各種の霜の結晶を観察し、その外観から「針状」、「羽毛状」、「杯状」、「平板状」、「樹枝状」の5種類の霜の結晶が見られることを述べています 1)。

このうち、「針状」と「羽毛状」は、どちらも雪の角柱結晶と同じように小角柱からできており、「平板状」と「樹枝状」の霜では、それぞれ雪の板状結晶、および羊歯状結晶と同じ構造が見られるということです。また、「杯状」の霜は洋酒杯のような形のもので、たいていの場合は、その一部分を形成している程度の場合が多いとされています。

したがって、それぞれの霜の特徴を図にすると、下図のようなイメージになると思います。雪の結晶と異なり、何かに付着した状態で成長する霜では、きれいな六方対称形になることはあまりないようです。

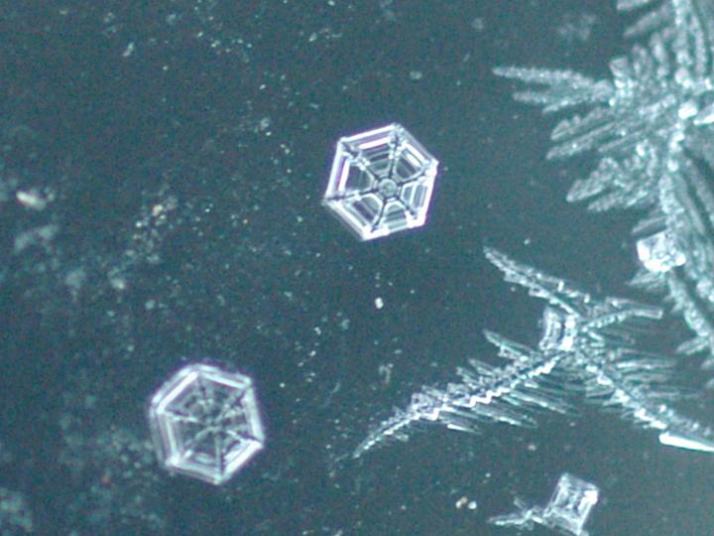

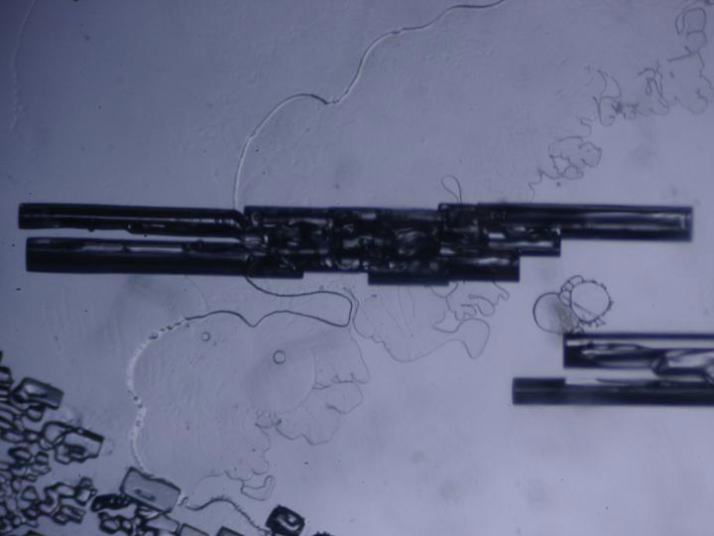

草の葉や車の窓で成長している霜を直接顕微鏡で観察するのは難しいため、透明アクリル板の上に霜を付着させ、それをレプリカにしてから観察してみました。その様にして観察できた霜の結晶を以下に掲載しました。

中には、雪の結晶と似たような姿に成長している霜を見つけることもありましたが、多くの場合は、雪に見られる結晶の形の一部分だけが大きく成長している状態であると思います。

左:角板状の霜、中:樹枝状の霜、右:角柱状の霜(何れもレプリカを観察)

上の3つは、左から順に、それぞれ中谷博士が述べている霜の形の「平板状」、「樹枝状」、「針状」の霜に相当するものですが、何れも雪の結晶と似たような形をしているものを選んでいます。

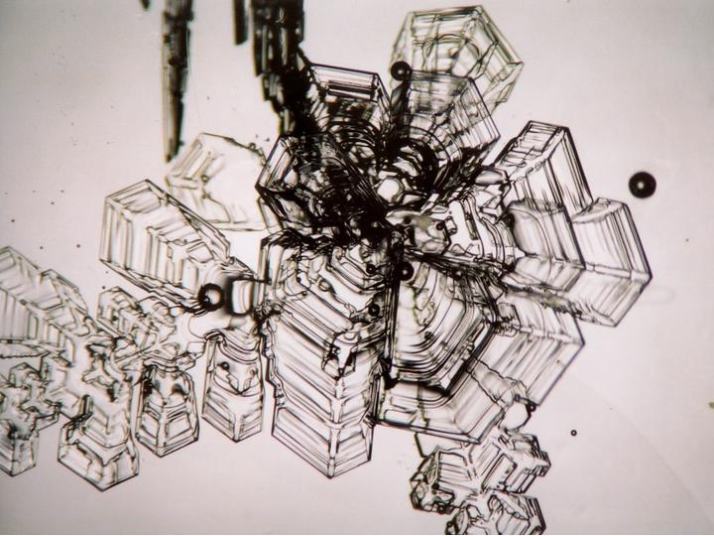

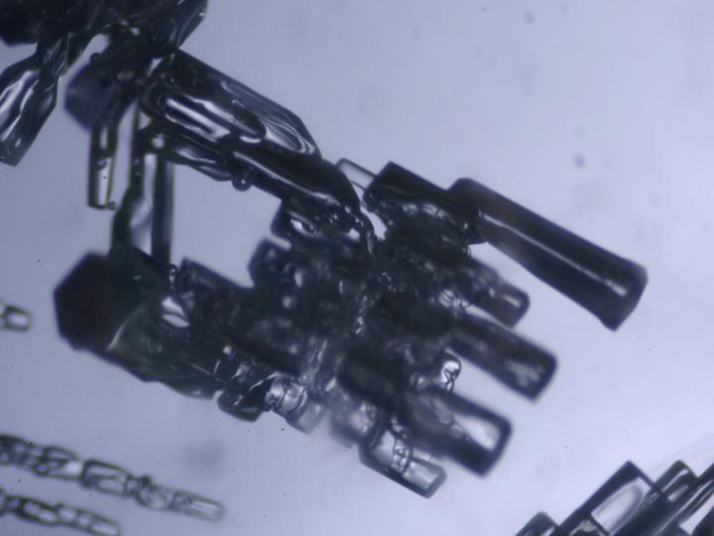

また、右下の写真は骸晶角柱状の霜です。この様な形の純粋な結晶は、天然の雪ではあまり見られなくて、他の結晶型(板状や柱状)と組み合わせになっている場合が多いのですが、人工的に結晶を成長させる実験では、空気中の水蒸気量がある程度の場合に、この様な形に成長することがわかっているそうです。

雪の結晶は、空気中の水蒸気の量が少ない時は角柱や厚角板のような単純な形に、また、多い場合には針や樹枝といった複雑な形に成長します 2)。そして、右のような骸晶状の結晶は、水蒸気の量がちょうどその中間の条件の時に成長する形であるということです。

雪の場合は、空中で漂いながら結晶が生じ、それが落下してくる間に様々な条件(気温と水蒸気量)の空気を経てきます。したがって、「二つとして同じ形のものはない」複雑な形になります。

一方、霜は、地表付近の(気温と水蒸気量が急激に変化しない)安定した空気の中で、何かの物体に付着した状態で成長しますので、雪の結晶のような複雑精緻な姿になることは稀なようですが、安定した条件の中でゆっくりと大きな結晶に成長しているように思われます。

骸晶角柱状の霜(レプリカを観察)

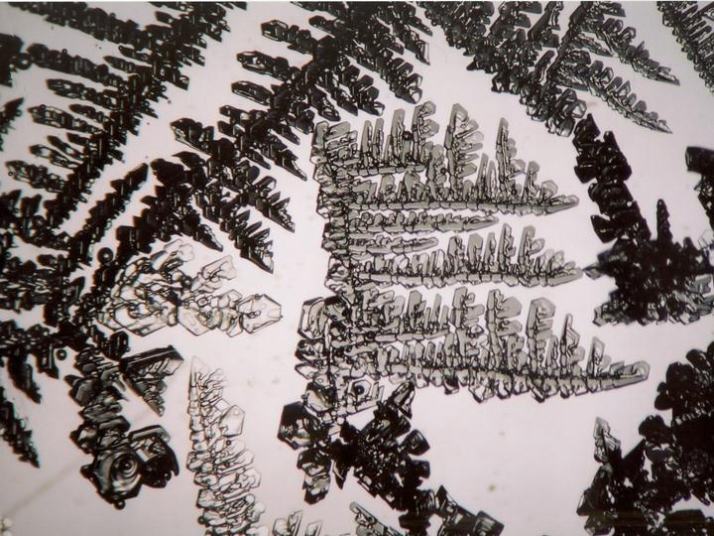

さまざまな霜の結晶

透明アクリル板に付着した霜(レプリカを観察)。結晶が空中まで伸びたときには、雪と似たような形になるようです。

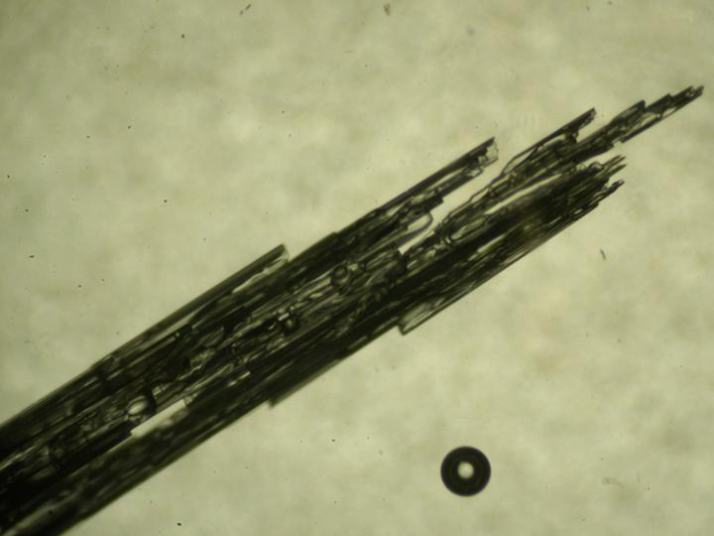

羽毛状の霜(左)とそのレプリカ(右)。針状結晶の束のようです。

ダイヤモンドダスト

氷点下15℃の朝、霜と同様に冬の景色に彩を与えてくれる気象現象の一つが「ダイヤモンドダスト」です。夜間に気温がグッと下がり、寒さの厳しい朝を迎える時は、大抵の場合は放射冷却現象が起こっています。したがって、ダイヤモンドダストが見られる朝には、目が覚めるような快晴の青空が広がっていることが多いようです。

そして、その青い空と、白い雪景色を背景にして、朝日の光の中で空気が時折キラキラと輝いて見えると、ダイヤモンドダストが生じていることがわかります。

ダイヤモンドダストのでき方は雪の結晶と同じであり、水分の昇華凝結により空中で氷晶が生じたものですが、その大きさがとても小さいために、特に急速に落下する訳でもなく氷晶が空中を漂っているものなんだそうです。その小さな氷晶は一体どんな姿をしているのか、確かめてみようと思いました。

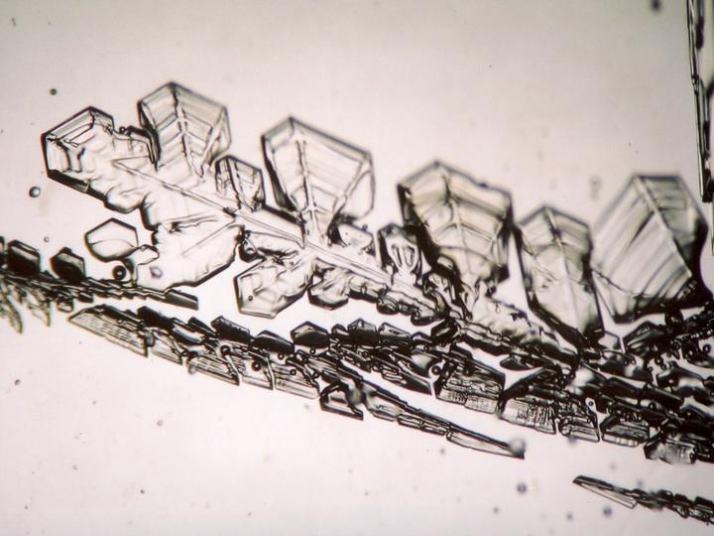

部屋の中でドライアイスやフリーザーを使って人工的にダイヤモンドダストを発生させた時には、そのレプリカを作ってから顕微鏡で観察することができます(左の写真) 3)。そこで、野外で空中を漂っているダイヤモンドダストにもこの方法を応用し、小さな氷晶を捕まえてレプリカを作製してから観察してみることにしました。

具体的には、ダイヤモンドダストが舞っている野外にレプリカ液(または光硬化性樹脂)を塗布したスライドガラスを放置しておき、そこに付着した氷晶のレプリカを作製する訳ですが、スライドガラスにはダイヤモンドダストだけではなく、雪面から風で飛ばされてきた小さな雪の粒(飛雪粒子)も付着することになります。

そのレプリカを観察すると、様々な形の小さな氷晶を認めることができます。その中で、比較的六方対称形の整った形のものが空中で生じた結晶、つまりダイヤモンドダストであると見当を付けて詳しく観察してみました。

ダイヤモンドダストのレプリカ。立体構造が良くわかるように撮影した画像(全焦点画像)です。こんな形の小さな氷晶を捉えることができました。

アイスパビリオンでダイヤモンドダストを見た!!

参考文献・書籍

1) 中谷宇吉郎,1994:雪.岩波書店,181pp.

2) Kobayashi, T., 1967: On the variation of ice crystal habit with temperature. Physics of snow and ice: Proceedings, 1(1), 95-104.

(http://hdl.handle.net/2115/20288)

3) 平松和彦,2002:ダイヤモンドダストの観察と簡単なレプリカ作成方法.日本気象学会春季大会講演予稿集,81,439.