星空の下で降る雪

冬の季節風と雪雲

冬の季節風は日本海上空で湿り気を蓄え、雪雲を伴いながら日本列島の方へ吹いてきます。したがって、冬の北海道では、脊梁山脈である大雪山より西側の地域には連日のように厚い雪雲が到来し、雪が降ることになります。

このように、季節風が強くなり、天気予報から冬型の気圧配置が聞こえてくると、いよいよ雪の結晶の観察シーズンが始まります。

しかし、雪の結晶の観察をくり返し行っていると、厚い雪雲からたくさんの雪が降っている時より、むしろ雲がひとつも無い晴天の日の方が、きれいな結晶を観察できる機会であることに気が付きます。

雪の観察は、夜に行う方が気温が低いため都合が良いのですが、特に寒さの厳しい晴天の夜には、突如として大きく成長した正規六花がバラバラと落ちてくるのに出会うことがあるからです。

この時は、見上げると冬の星座が輝いている中、空から無数の(しかも大きな)結晶が次々に落ちてきますので、まるで空中の何も無いところから雪の結晶が湧き出しているように見えて、とても不思議です。降り積もった雪の結晶は、その一つ一つがとても大きいため雪面で光を反射してキラキラと輝きます。その光景は、まるで細かいガラス片が一面に敷き詰められているようでとても幻想的です。

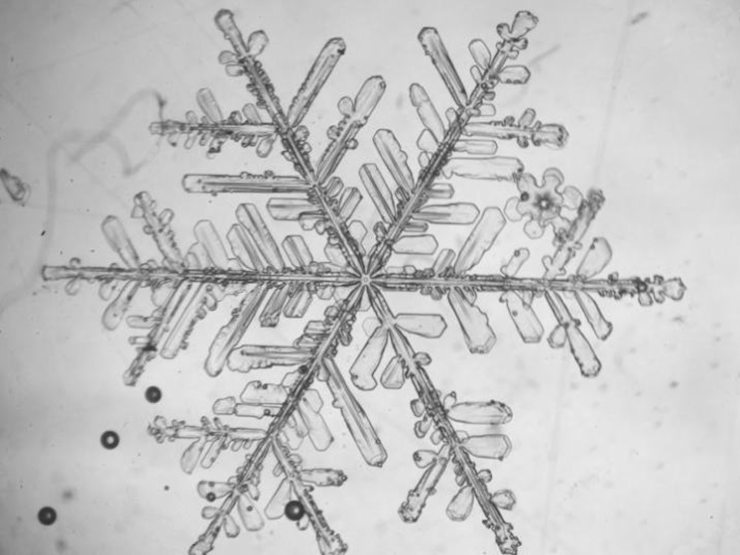

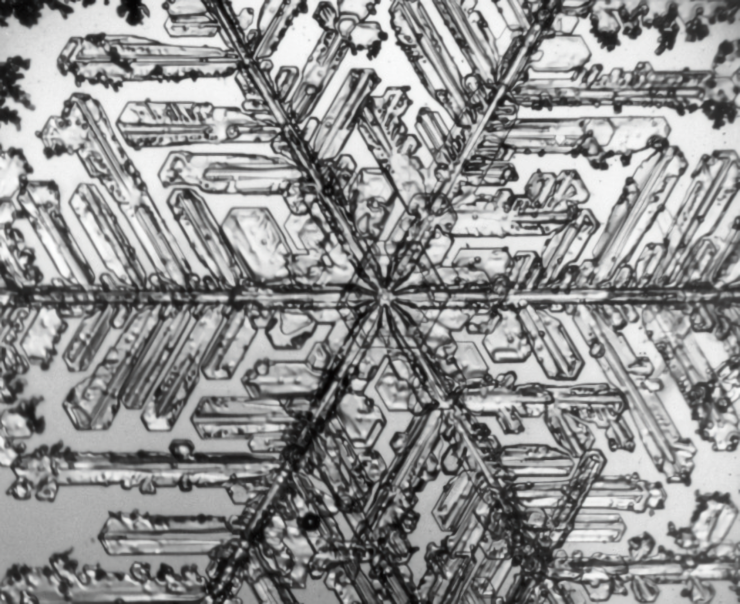

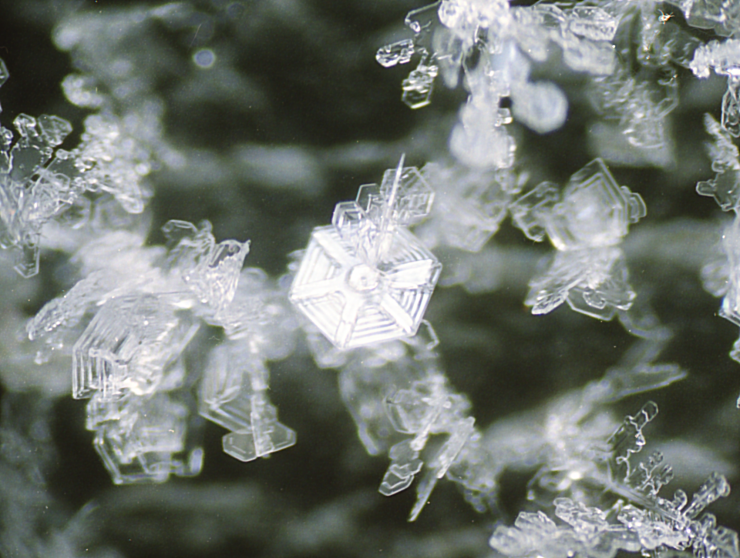

星空の下で降ってきた羊歯状結晶(レプリカを撮影)

星空の下で降る雪

この様な雪が降る機会は、厳冬期の1月~2月に多く見られます。季節風の影響を強く受ける大雪山の付近では毎晩のように見られる時期があるようですが、比較的雪の少ない太平洋側の地域(道東)でも、厳しく冷え込んだ深夜に降ってくることがあります。

どこかの雪雲から風に流されてくるのか、それとも、夜になって気温が下がったことが関係しているのか、時折目にする光景の詳しい理由は分かりません。なお、風に流されたため雲が無いのに降ってくる雪は、「風花(かざはな)」と呼ばれているようです。

何れにしても、星空が輝いている下で雪の結晶が降ってきた時には、肉眼で見てもその精細な形がわかるほど大きく、美しく成長した結晶を観察することができます。

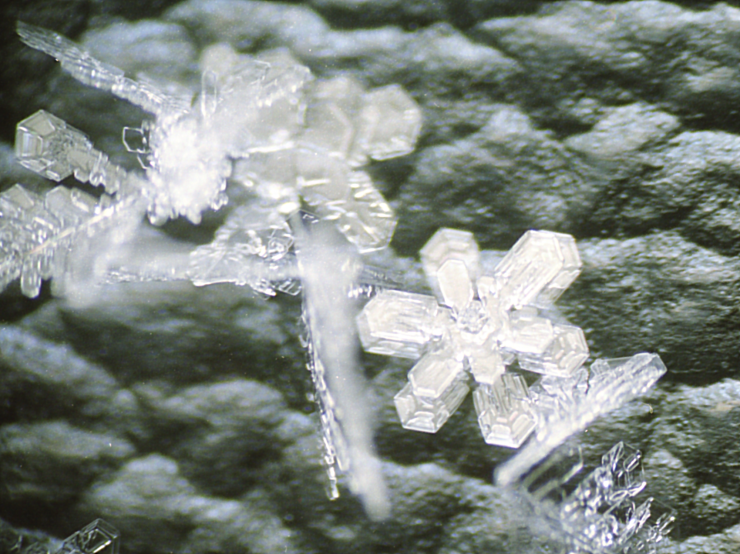

大きく成長した樹枝状結晶

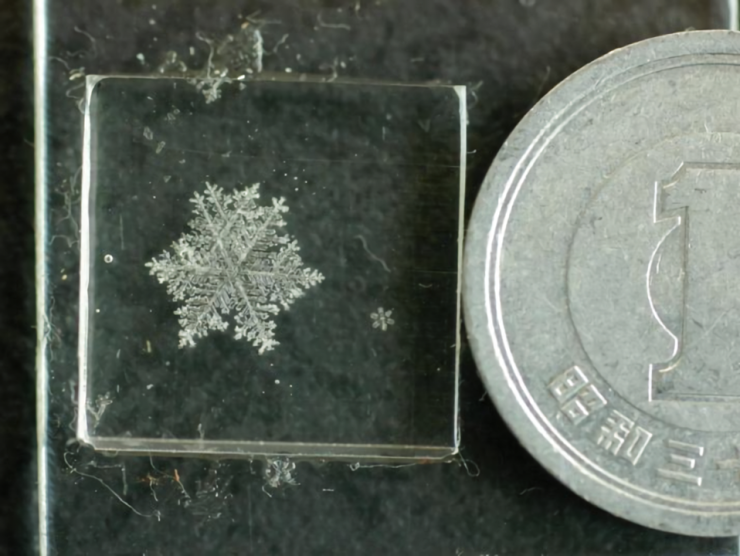

拾い上げた結晶は、写真を撮影してからレプリカにして保存しますが、特に大きな結晶を見つけた時には、撮影は後にしてすぐにレプリカを作り保存するようにしています。作業の途中で風が吹いたりして結晶がどこかへ飛んでいくと、写真はあってもレプリカが無いということになるからです。

その様にして保存できた樹枝状結晶の中で、一番大きなものを下に示しました。これまでに筆者が確認できた一番大きな結晶は、枝の端から端までが 7.5 mmのものでした。

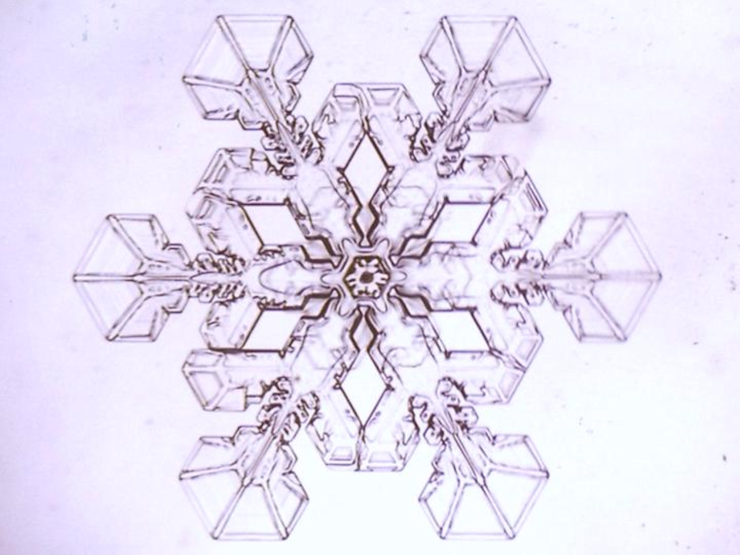

これまでに採取できた一番大きな雪の結晶のレプリカ(左)と、中心付近の拡大(右)

雪のイメージと顕微鏡で見た雪の結晶

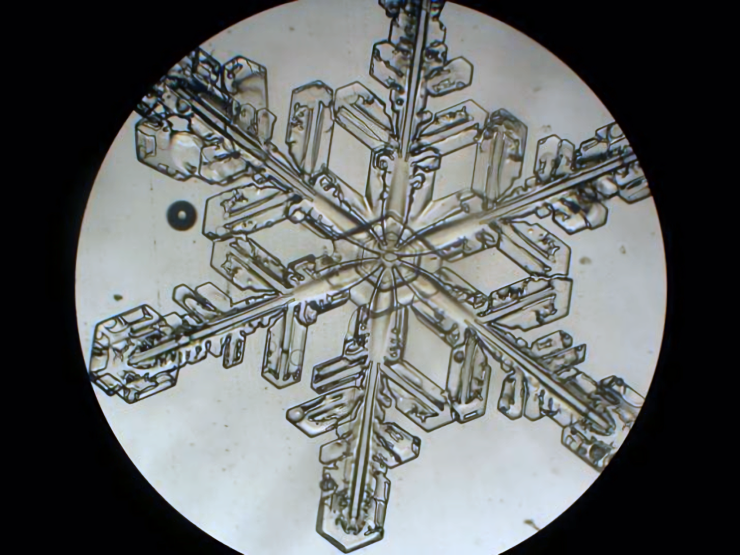

雪の結晶は、氷と同様に無色透明ですので、顕微鏡で観察する時には、大抵の場合は透過光により観察することになります。

透過光で結晶を透かして観察すると、その外形はもちろん、結晶表面の凹凸にようる表面模様や内部構造までを見ることができます。時には、小さな側枝や表面模様が美しい対称形をしていたり、中心付近が極めて精細な構造をしているものを見付けることがあります。

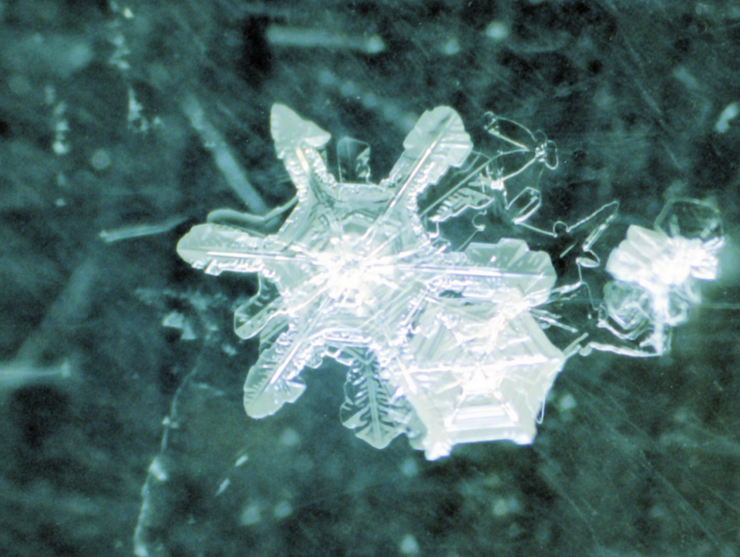

一方、反射光で雪の結晶を観察した時には、そのような詳しい構造を認めることはできませんが、光を反射して白く輝く結晶を観察することができます。

実際に、冬の野外で目にする雪の結晶のイメージは、その際立った外形と白さが印象深いため、どちらかというと反射光で観察したものに近いようです。それらの写真のいくつかを示しました。

どのような観察法が良いのかは、目的に応じて様々ですが、中谷博士等が雪の結晶の写真を撮影した時には、結晶表面の凹凸を写し出すため、主に少し斜めの透過光を用いたそうです。

また、雪の写真家として有名なベントレーは、結晶の形の明確さや撮影像の自然さを補うため、透過光で撮影した結晶が黒地に明るく浮かび上がるような写真を製作していたということです。

雪の結晶の観察(撮影)の仕方は、その後、様々に工夫されていますが、しかし、例え一般的な学習用顕微鏡でも、ただ結晶を拾い上げて観察するだけで、十分にその美しい姿を認めることができます。

雪の結晶を拡大し、自分の眼で見た時の迫力は本当に素晴らしく、印象深いものです。また、どんな工夫を凝らしても、写真ではその一部しか伝えることができないものであるように思います。

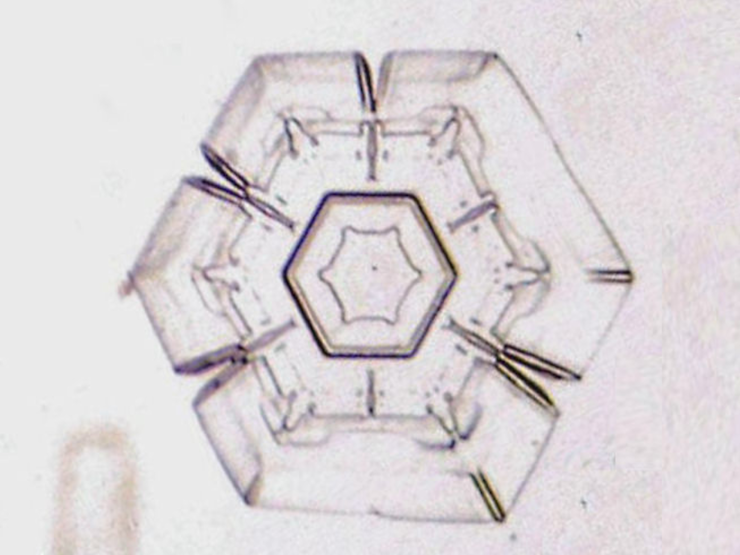

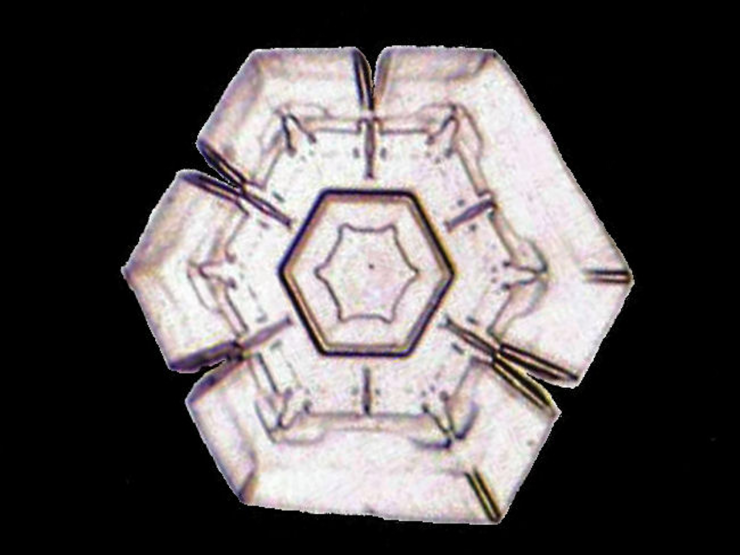

透過光で観察した雪の結晶(左)と、ベントレーと同様の「縁取り法」による処理を施した画像(右)

中心付近に骸晶構造が見られる羊歯状結晶(左)と、枝付角板(右)

五花の雪結晶(左)と、羊歯状結晶(右)

角板状結晶(左)と、はっきりとした二重板構造の広幅六花(右)

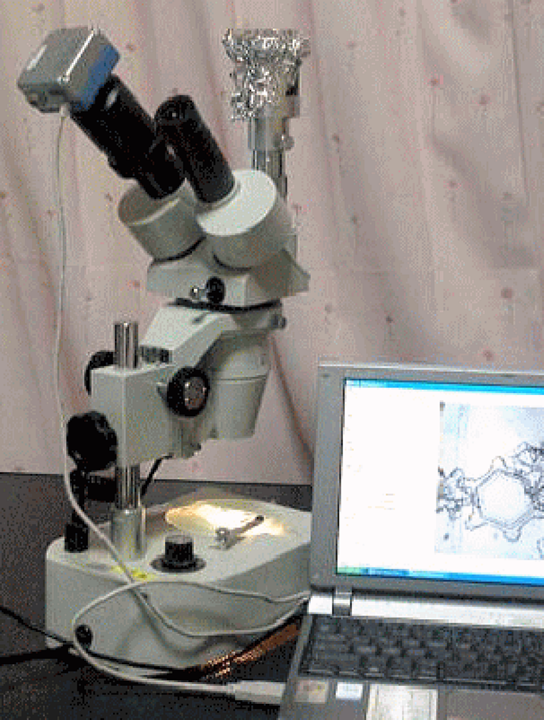

雪の結晶の写真撮影には、右のような実体顕微鏡を使っています。顕微鏡には、小さな白熱球の光源が付属していましたが、野外で観察する時には使っていません。長時間観察を続けていると、ステージが熱くなり、結晶が融けてしまうからです。

替わりに、白色ダイオードを取り付けたり、蛍光灯を上から近付けて落射照明にしたりしています。

また、ギャラリーには、雪の結晶の立体写真を掲載していますので、そちらもご覧下さい。雪の結晶の立体的な姿が浮かび上がってきます。