雪のレプリカ

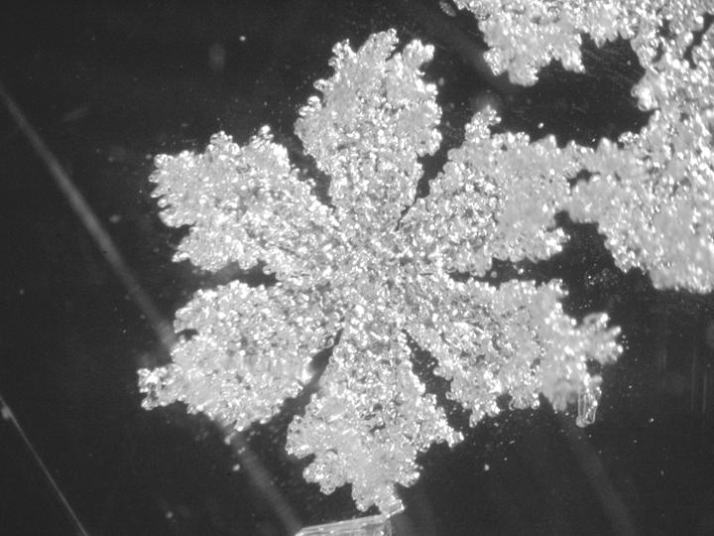

雪のレプリカの作製法は、1941年にアメリカのシェーファー博士によって考案されました1)。この方法では、プラスチックを有機溶媒に溶かした溶液(レプリカ液)を準備しておき、レプリカ液を塗布したスライドガラスに雪の結晶を載せてから氷点下で溶媒風乾してプラスチックの薄い膜を形成させて、雪の結晶の外形をプラスチックで保存します。

レプリカ液は自分で簡単に調製できますが、使用可能なプラスチックと有機溶媒が限られており、その組み合わせがいくつかあります。その中では、アクリルを二塩化メチレンに溶かして2~5%の溶液とする調製法2)が、材料の入手が容易なため手軽なようです。また、より簡単にレプリカを作製しようとする時には、スライドガラスに採取した雪の上から透明マニキュアを滴下したり、油性塗料のスプレー(透明)をスライドガラスに吹き付け、そこに雪を付着させたりもするようです。

このページでは、雪のレプリカの作製法と、様々なレプリカをご紹介したいと思います。

レプリカ作製法①(アクリルと二塩化メチレンによるレプリカ)

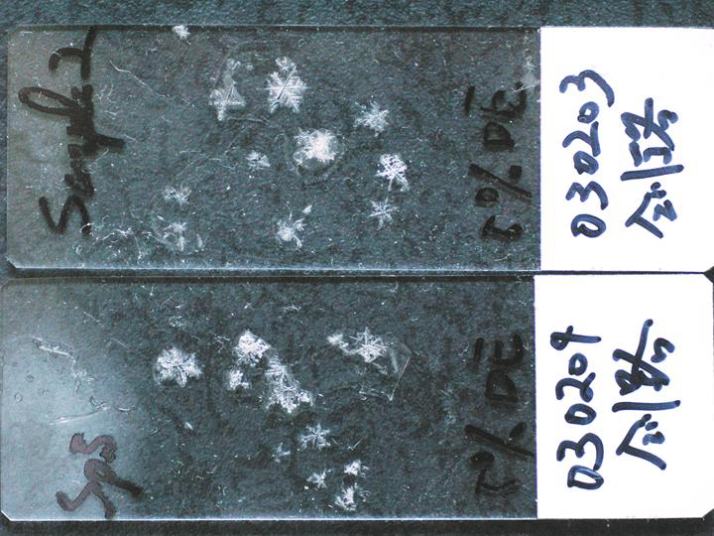

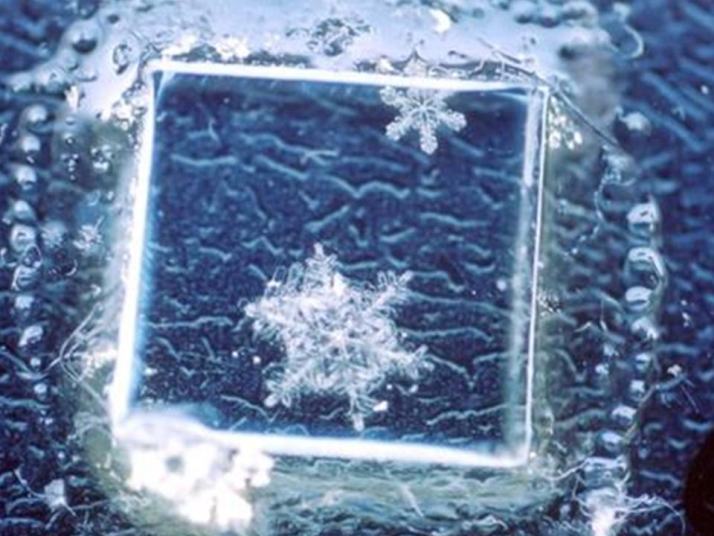

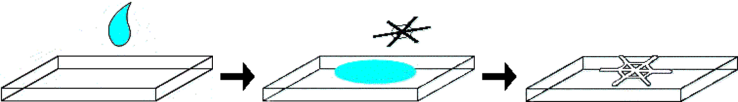

スライドガラスにレプリカ液を滴下、雪の結晶を載せ、氷点下で溶媒風乾(6時間程)すると完成

レプリカ作製法➁(光硬化性樹脂によるレプリカ(樹脂包埋レプリカ))

上述のレプリカ作製法①では、溶媒風乾により結晶表面にプラスチックの薄膜を形成させて、雪の結晶の外形を保存したレプリカを作ります。このとき、雪の結晶が融けないようにして(つまり氷点下で)溶媒を揮発・風乾させる必要があり、溶媒の揮発・風乾は雪の結晶が完全に昇華・蒸発するまで行った方がより細かな形状を保存したレプリカを作ることができるとされています3)。

このため、上述のレプリカ作製法では、レプリカ液に浸した雪の結晶が完全に昇華・蒸発するまでの間、スライドガラスを数時間屋外に静置しておくことになります。つまり、採取した雪の結晶をレプリカ液に浸してからレプリカを完成させるまでには数時間を要することになります。

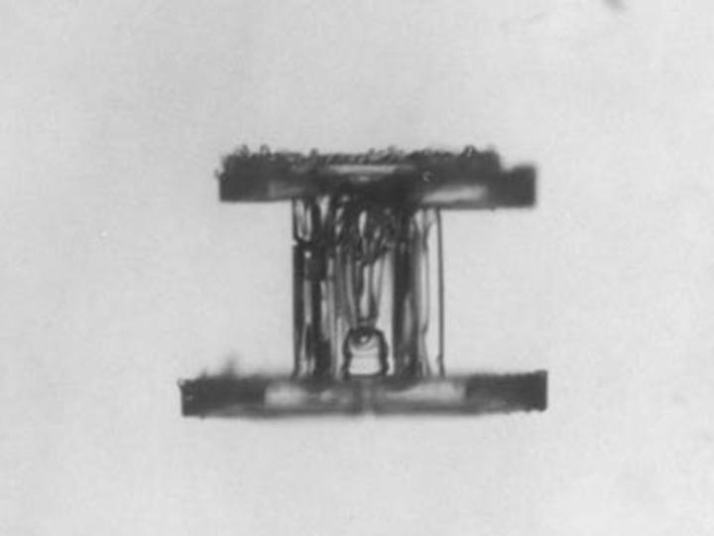

一方、光硬化性樹脂によるレプリカ(樹脂包埋レプリカ)は、液状の光硬化性樹脂を用い、光照射により樹脂を硬化させてレプリカを作ります。樹脂硬化の後は、直ちに室温下でレプリカを観察することができます。つまり、雪の結晶を採取してから数分後にはレプリカが完成することになります。

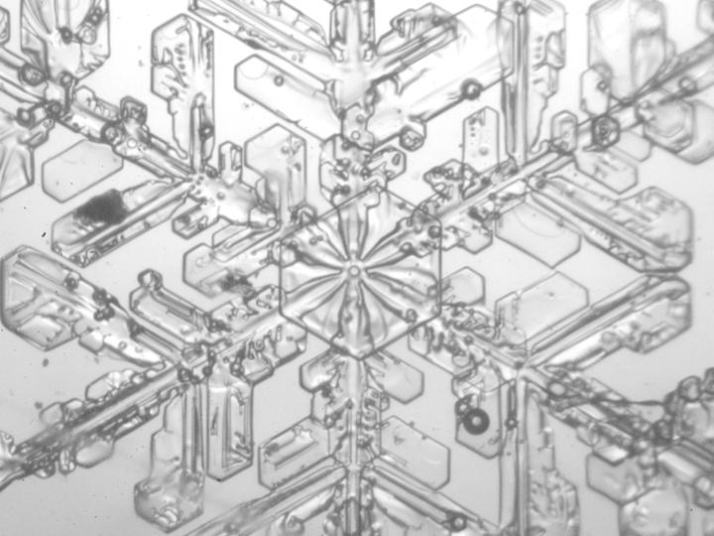

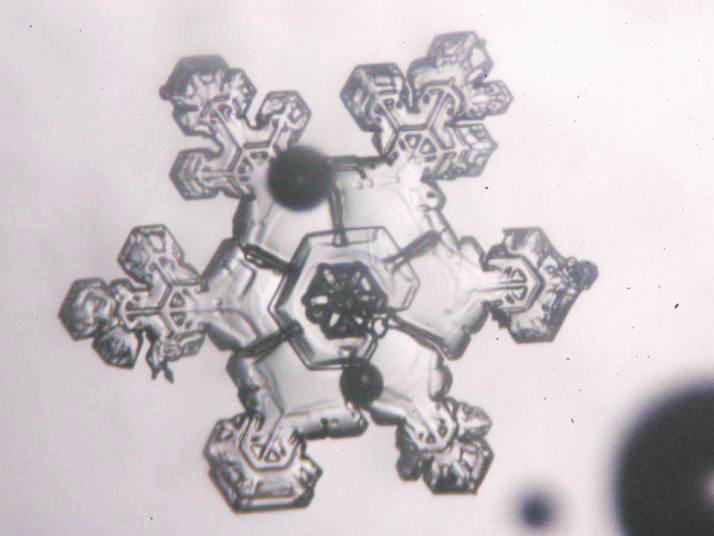

この樹脂包埋レプリカでは、透明なプラスチックの中に、「樹脂内部の空隙」として雪の結晶の外形(表面構造)を保存します4), 5)。雪の結晶の表面構造をサブマイクロメートルの精度で保存できることもわかっています6)。

したがって、光硬化性樹脂によるレプリカ(樹脂包埋レプリカ)では、採取直後の雪の結晶の形状をより短時間に、そして細部まで保存することができ、顕微鏡で観察した時には透明な樹脂の中にまるで雪の結晶が顕微鏡の視野の中に浮かんでいるように見える完成度の高いレプリカを作ることができます。

樹脂包埋レプリカの作製に用いる光硬化性樹脂には、要求される特性がありますが、液状の樹脂を雪の結晶に滴下してから、光照射により樹脂を硬化してレプリカを作ります。

この手法では、結晶全体の形を保存したレプリカを短時間に、そして確実につくることができます。使用する樹脂が少し高価なため、材料費は高くなりますが、雪の結晶の精細な形を、ほぼ完全な姿で残すことができますので、そのよろこびは非常に大きいと思います。

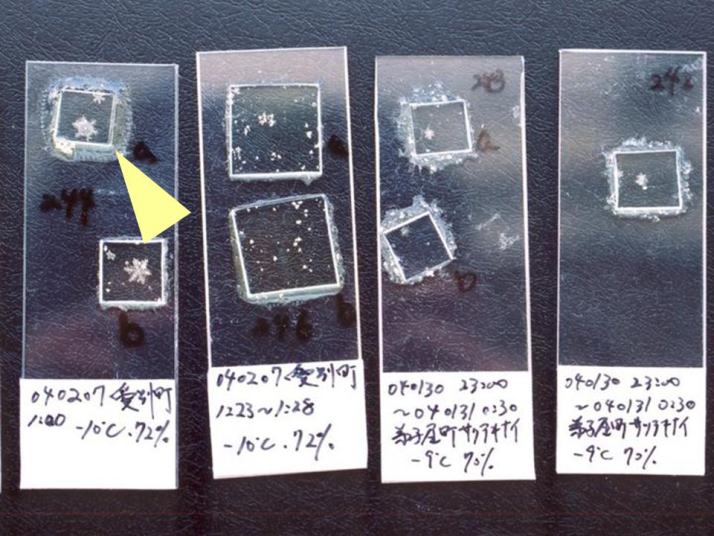

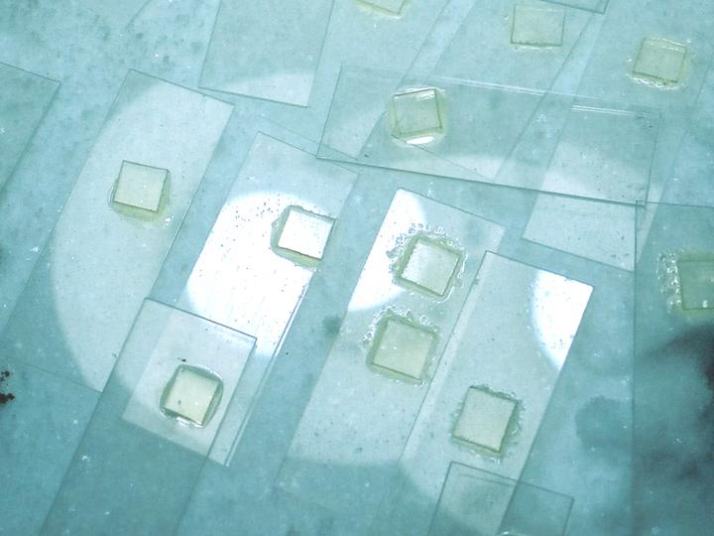

雪の結晶に光硬化性樹脂を滴下した後、カバーを被せて樹脂を硬化してから、水分を蒸発させると完成

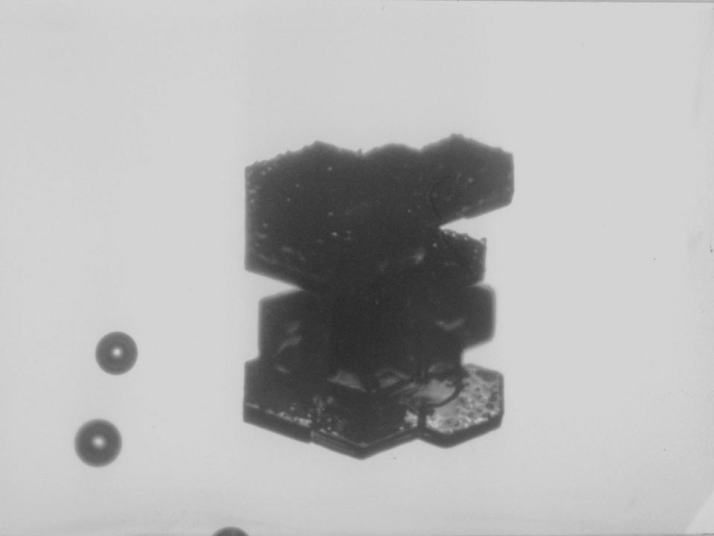

レプリカ作製法③(樹脂包埋レプリカ、ブロック型)

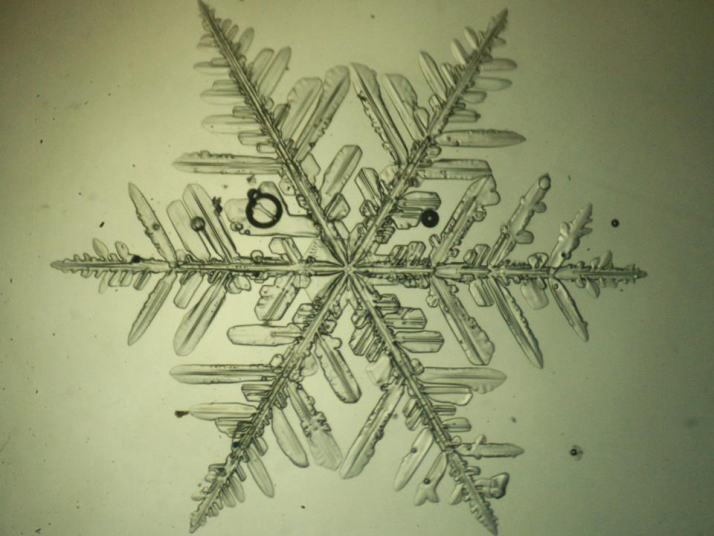

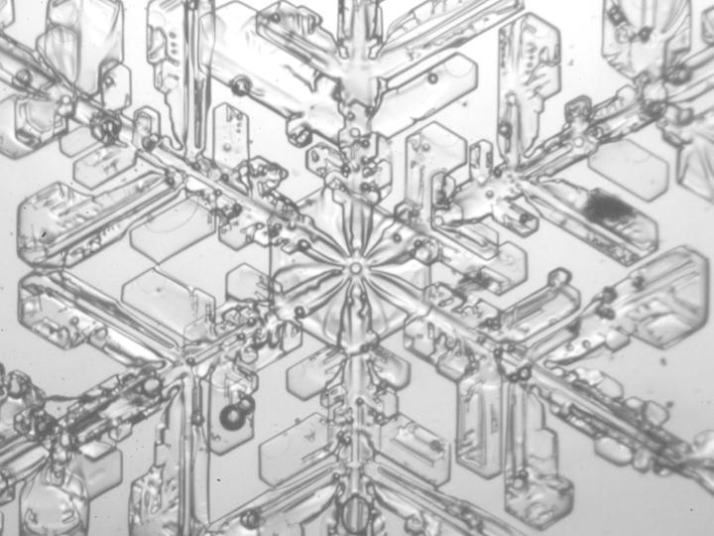

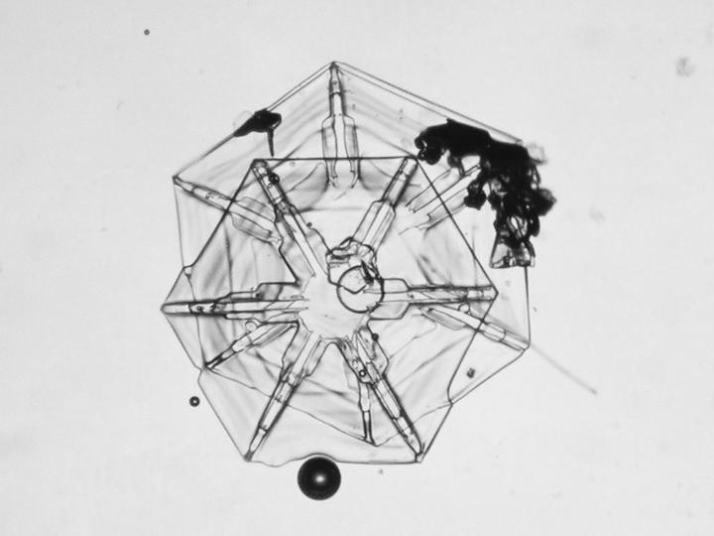

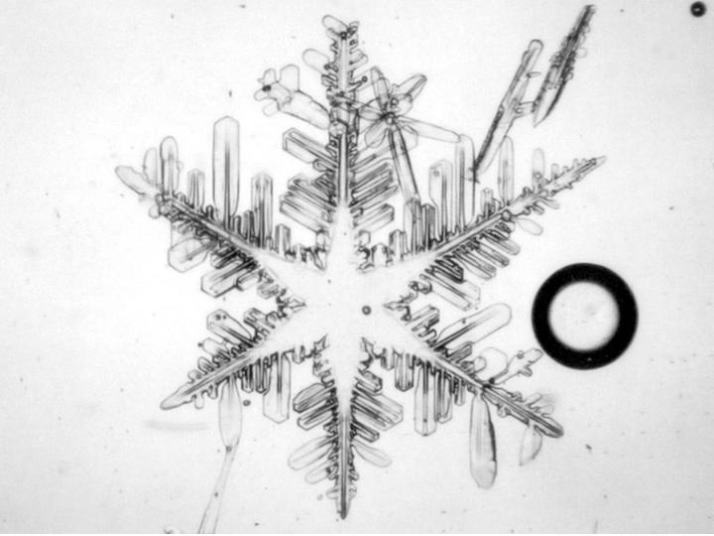

「ブロック型の樹脂包埋レプリカ」は、光硬化性樹脂による樹脂包埋レプリカの作り方をさらに工夫したものです7)。このレプリカでは、厚さが数 mm の樹脂層の中に雪の結晶を包埋するため、レプリカとして保存した雪の結晶の姿を、光学顕微鏡を用いて上下左右表裏の各方向から観察できます。このようなレプリカを用いて、雪の結晶の立体的な形態や結晶表面の微細な構造を調べたりしています。

また、雪の結晶の表面構造をより詳しく調べるときには、やはり光硬化性樹脂を用いて結晶の一部分の表面を保存したレプリカ(片面レプリカ)を作製して、形状を調べたりしています8), 9), 10), 11)。

雪のレプリカは、暖かい部屋の中で結晶の構造をじっくりと見ることができる試料です。その姿は非常に精細で、眺めていて飽きることがありません。一方、そのような結晶が真冬の夜空から次々と降ってくる光景も、とても神秘的で印象深いものです。

なので、ある程度の数のレプリカを揃えても、これで十分ということにはなりません。"二つとして同じものはない" 雪の結晶には限りがないことはもちろんですが、それ以上に、雪の結晶が舞い降りてくる光景がとても感動的なので、毎年冬になるとレプリカ作りに取り組むことになる訳です。

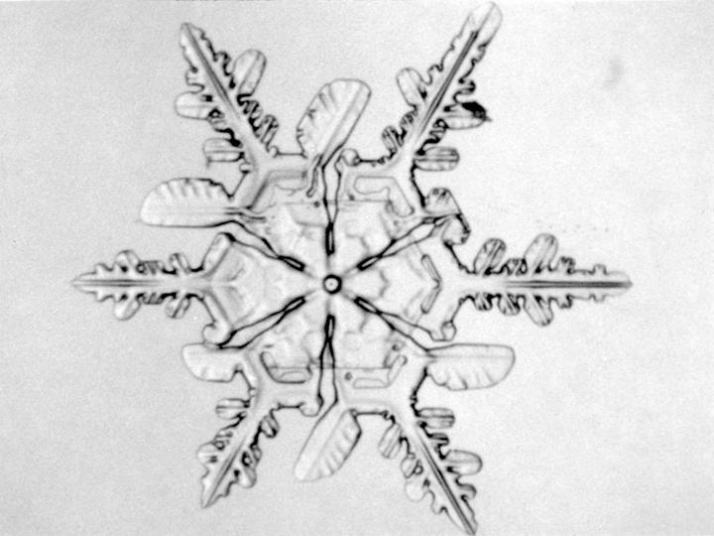

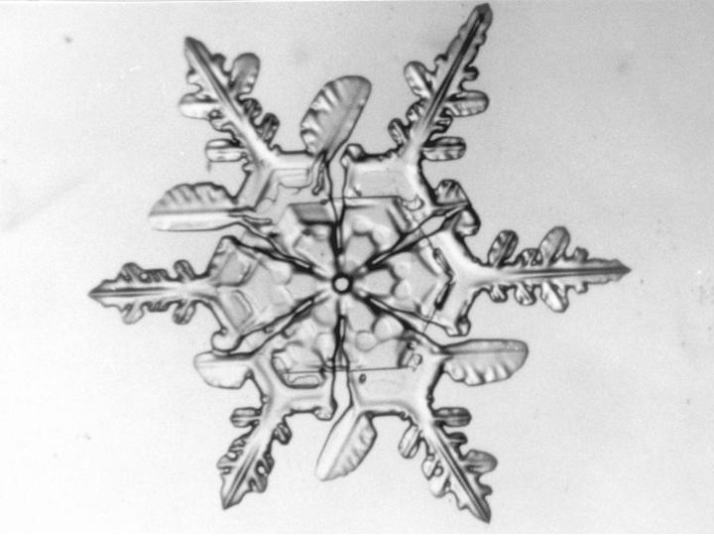

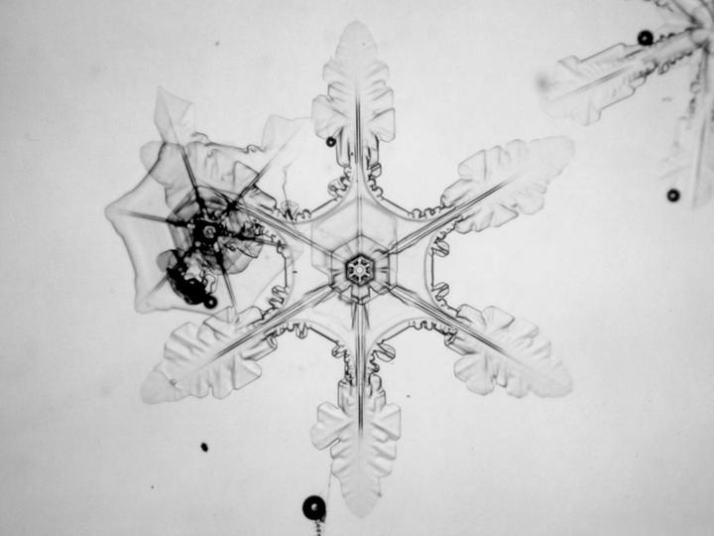

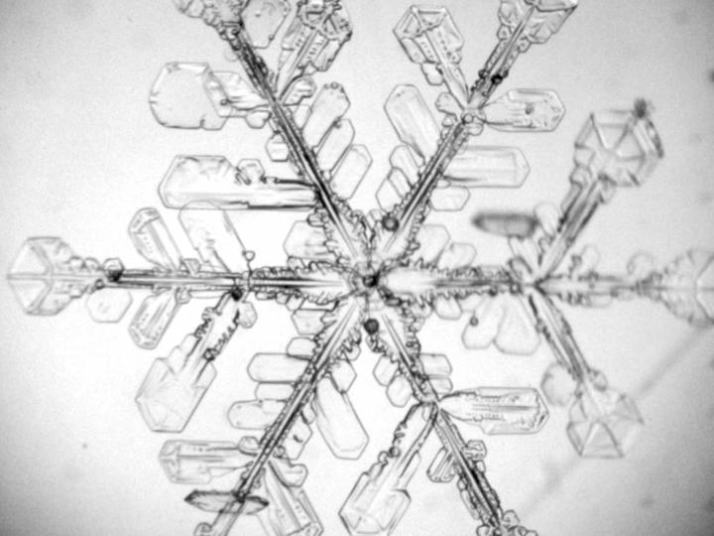

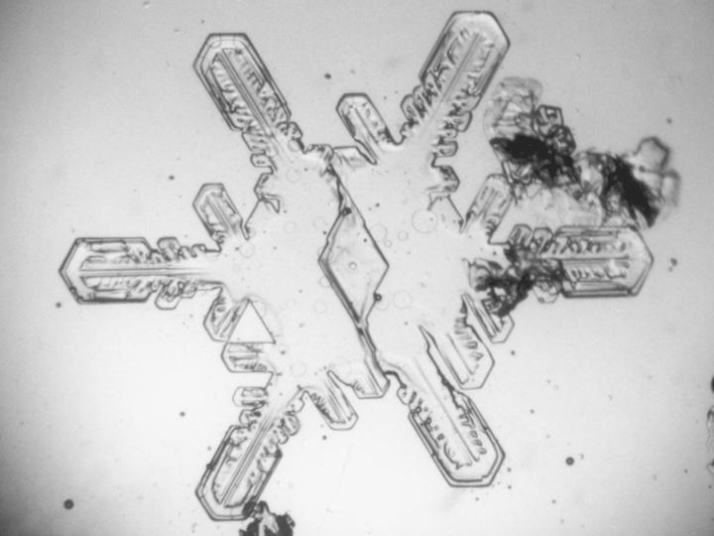

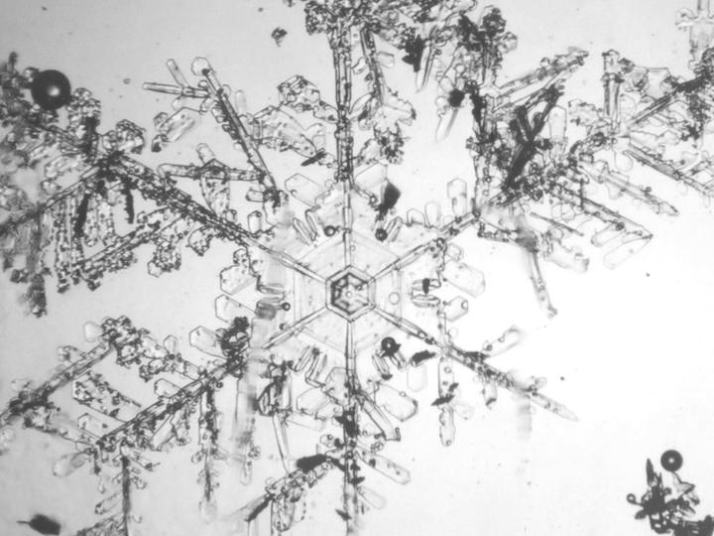

ブロック型の樹脂包埋レプリカ。雪の結晶の構造を樹脂の内部空隙として保存しています。

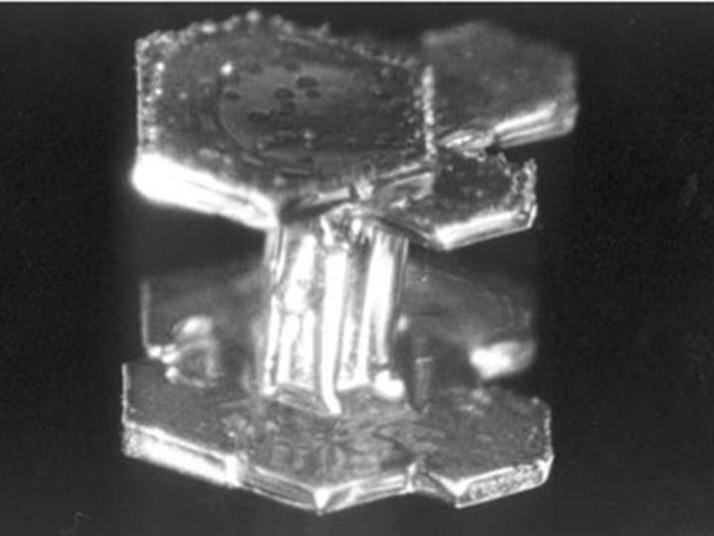

ブロック型の樹脂包埋レプリカで捉えた雪の結晶の三面観察像。

この結晶は、センターカラムの上下の底面がせり出している二重板構造で、中心付近は骸晶構造であることがわかります。結晶中心に小さな突出部があることもわかります。

このような雪の結晶の構造は、ギャラリーで紹介していますので、そちらもご覧下さい。

・・・さまざまな雪のレプリカ(樹脂包埋レプリカ)・・・

参考文献・書籍

1) Schaefer, V. J., 1941: A method for making snowflake replicas. Science, 93, 239-240.

(https://doi.org/10.1126/science.93.2410.239)

2) Takahashi, T. and N. Fukuta, 1988: Ice crystal replication with common plastic solutions. J. Atmos. Oceanic Technol., 5, 129-135.

(https://doi.org/10.1175/1520-0426(1988)005<0129:ICRWCP>2.0.CO;2)

3) 四手井鋼英,1951:雪のレプリカ.雪氷,13(1), 20-22.

(https://doi.org/10.5331/seppyo.13.20)

4) 柳 敏,2005:光硬化性樹脂を用いた雪の結晶プレパラートの作製.平成16年度東レ理科教育賞受賞作品集,27-30.

(https://www.toray-sf.or.jp/awards/education/pdf/h16_07.pdf)

5) 柳 敏,2005:光硬化性樹脂を用いた雪と霜のプレパラート作り,物理教育,53(1),56-59.

(https://doi.org/10.20653/pesj.53.1_56)

6) 柳 敏・久保明彦・亀田貴雄・田牧純一・A.M.M. Sharif Ullah, 2015:樹脂包埋法による雪結晶のレプリカ作製およびそれを用いた雪結晶の表面構造計測とその精度.雪氷,77(1),

75-89.

(https://doi.org/10.5331/seppyo.77.1_75)

7) 柳 敏,2009:レプリカにより観察した雪結晶の立体構造.雪氷研究大会(2009・札幌)講演要旨集,p114.

(https://doi.org/10.14851/jcsir.2009.0.114.0)

8) Tamaki, J., S. Yanagi, Y. Aoki, A. kubo, T. Kameda and A. M. M. Sharif Ullah, 2012: 3D Reproduction of a snow crystal by stereolithography. J. Adv. Mech. Des. Syst. Manuf., 6(6), 923-935.

(https://doi.org/10.1299/jamdsm.6.923)

9) 柳 敏・久保明彦・亀田貴雄・田牧純一,2012:レプリカを用いた雪結晶表面凹凸の 3 次元形状測定,雪氷研究大会(2012・福山)講演要旨集,p13.

(https://doi.org/10.14851/jcsir.2012.0_13)

10) 柳 敏・久保明彦・亀田貴雄・田牧純一,2013:レプリカを用いた雪結晶の枝における表裏形状比較,雪氷研究大会(2013・北見)講演要旨集,p141.

(https://doi.org/10.14851/jcsir.2013.0_141)

11) 柳 敏・亀田貴雄,2016:雪結晶の枝の「裏面」に見られた厚さ 4 ~ 27 μm の層構造,雪氷研究大会(2016・名古屋)講演要旨集,p78.

(https://doi.org/10.14851/jcsir.2016.0_78)